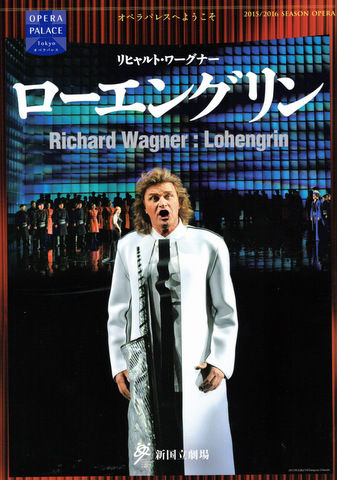

昨日は新国立劇場でのクラウス・フローリアン・フォークトのローエングリンでした。

「ワーグナーの」でもなく、指揮者名、演出家名でもなく、「フォークトの」となる稀有の例です。

今月は、どういうわけかフォークトのローエングリンをウィーンでも東京でも観ました。

東京は予定通り、飯守泰次郎指揮フォークトタイトルロールなのですが、ウィーン国立歌劇場のほうは、ニューヨークフィルの次期シェフが決まっているヤープ・ファン・ツヴェーデンが指揮で、ブルクハルト・フリッツがローエングリン役と予告されていました。それで指揮者ツヴェーデン見たさに行ったわけです。

そしたらどういうわけかツヴェーデン もブルクハルト・フリッツもご出演にならず、指揮はグレアム・ジェンキンスで、ローエングリン役はフォークトが歌っていました。(この公演のことはnoteに書きました。)

「エッ、フォークトは今頃初台で稽古してるんじゃないの?」なんぞと思いましたが、全くオペラの世界は油断もすきもなりません。

全く違う演出と指揮で、フレージングさえ違っているところもあって、さすがに今時の歌手は、「自分はいつも同じように歌って周りがそれに付けるのではなく、アンサンブルの一員」なのでしょうが、特にフォークトはAランクのオーケストラの現役ホルン奏者だったくらいですから、指揮者に合わせるくらいはお手の物なのかもしれません。

ともかく結果としては東京の方も圧倒的で、フォークトにおけるこの役は「この役をやるために生まれてきた」「ワーグナーはこういう歌手を想定していただろう」などなどあらゆる賛辞が送られるのも当然という感じです。

ここまで来たら、好きの嫌いの上手いの下手のというレベルではなく「観なければ損」でしょう。100mのウサイン・ボルトやテニスのジョコヴィッチのような歴史的存在は「見る機会があるのなら見とけばいい」ようなものです。

カラスのカルメン、トスカやらニルソンのイゾルデもそうだったのでしょうが、情報も競争相手も桁外れに多くて相対化されている現代でも、こういう存在は現れるのですね。

コメント